Встреча с альма-матер

Дата: 11 06 2016

Из книги «Город над вольной Невой» трилогии В.И. Федорова «Жизнь и судьба Анатолия Асаула»:

Умение учиться Через три дня после приезда в Ленинград Анатолий Асаул отправился в Новый Петергоф сдавать документы в училище. Петергоф стал для него еще одним потрясением – дворцы, парки и прежде всего, конечно, знаменитые на весь мир петергофские фонтаны. В Петергофе как и в Петербурге, воплотились гениальные замыслы Петра Великого.Петр принимал активное участие в строительстве парадной резиденции.

Некоторые фонтаны Петергофа, например «Пирамида», придуманы Петром I. Центром композиции Большого каскада Нижнего парка в Петергофе является скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва», установленная в честь победы России в Полтавской битве. Аллегорическая фигура Самсона символизирует Россию, а лев – побежденную Швецию. Исторический смысл композиции был близок юному решетиловцу, каскад напомнил ему о родной Решетиловке, рядом с которой проходила Полтавская битва.

Анатолию запомнилась мистическая история, рассказанная экскурсоводом. Автор «Самсона», известный петербургский скульптор Михаил Иванович Козловский, преподавал в Академии художеств. После смерти мастера во время наводнений его призрак стал приходить к дверям учебного заведения, стучаться и требовать, чтобы его впустили. Преподаватели и сотрудники утверждали, что в шуме дождя и ветра они явственно слышали стук и слова: «Я, скульптор Козловский, пришел со Смоленского кладбища, весь измок и обледенел в могиле. Отворяй!»

Михаил Иванович действительно был похоронен на Смоленском кладбище, на Васильевском острове, неподалеку от Академии художеств. В 1930-х годах прах Козловского был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры. А легенда до сих пор живет среди студентов и сотрудников Академии художеств. Будто бы и сейчас нет-нет, да и постучит в дверь академии Михаил Иванович Козловский.

По-видимому, особого усердия при сдаче экзаменов в ВВМУ РЭ имени профессора А. С. Попова наш герой не проявил. И результат – не поступил. Наверное судьба проявила к нему лояльность. Уберегла от неверного шага. Ведь Асаул не военный человек.

Не очень-то расстроившись, забрал документы. А когда выходил из училища, увидел студентов старших курсов и аспирантов Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова (ЛИИЖТ), которые приглашали несостоявшихся курсантов подавать документы и сдавать экзамены в их вуз. Они рассказывали, какой у них хороший институт, общежития! И Анатолий решил поступать в ЛИИЖТ.

Аспирант привез абитуриентов из Петергофа и привел их к заместителю декана строительного факультета М. М. Яцыне, обаятельному седовласому человеку, который рассказал об институте, о роли вуза не только в строительстве железных дорог, но в стране. Доводы Михаила Михайловича убедили ребят – они подали документы на строительный факультет, на специальность «строительство железных дорог».

ЛИИЖТ – одно из старейших высших технических учебных заведений России. Первый высший инженерный транспортный учебный институт страны был учрежден Высочайшим манифестом императора Александра I 20 ноября (2 декабря) 1809 года как Институт Корпуса инженеров путей сообщения.

На полную мощность институт заработал в правлениие Николая I, когда потребовались квалифицированные инженеры-путейцы для строительства и обслуживания Николаевской железной дороги.

С 1924 года институт стал называться Институтом инженеров путей сообщения (ЛИИПС). В начале 1930-х годов был переименован в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (с 1949 года носил имя известного ученого в области транспорта – академика Владимира Николаевича Образцова). На базе факультетов ЛИИЖТа были созданы четыре самостоятельных транспортных вуза: Ленинградский институт инженеров водного транспорта, Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, Ленинградский автодорожный институт и Военно-транспортная академия.

В 1954 году к ЛИИЖТу был присоединен Ленинградский электротехнический институт железнодорожного транспорта. В 1993 году вуз получил статус технического университета и стал именоваться Санкт-Петербургским государственным университетом путей сообщения.

На протяжении всей истории высшего технического учебного заведения в его стенах работали крупнейшие инженеры, определившие своей научной и инженерно-технической деятельностью уровень технического развития России.

И главным преимуществом здесь было общежитие. Итак, Толя подал документы в ЛИИЖТ. Ему, как абитуриенту, дали место в общежитии ЛИИЖТа, на проспекте Максима Горького (в 1991 году проспекту было возвращено первоначальное название – Кронверкский – по бывшему внешнему вспомогательному укреплению Петропавловской крепости).

Возле татарской мечети (так она называлась в 60-е годы XX ст.), одной из достопримечательностей Ленинграда

А. Асаул с школьным товарищем С. Дерием. 1967 г.

Здесь уместно отметить, что из окон общежития видится купол мечети, напоминающий купол знаменитого мавзолея Самарканда имени Гур-Эмира (XV век). Геометрические узоры и форма входного портала – копия мавзолея Шахи-Зинды. Монументальное здание мечети не совсем обычное для северных широт, отлично вписалось в архитектурный ансамбль Ленинграда. И в 60-е годы прошлого столетия и сейчас мусульманская мечеть является крупнейшей во всей Европе, она вмещает до 5000 верующих и относится к культурным ценностям Российской Федерации.

Татьяна Гайдук возле татарской мечети, 20.02.1971 г.

Чтобы насладиться красотами Востока, Анатолий приводил сюда всех своих знакомых полюбоваться разноцветными изразцами с витиеватыми узорами, растеленными под переменчивым небом Северной столицы тканным восточным ковром.

Но вместо того чтобы готовиться к экзаменам, продолжил изучение Ленинграда: катался на пароходиках по рекам и каналам, ходил на экскурсии в музеи, бродил по улицам, садам и паркам… И как результат – экзамены Анатолий провалил, однако бесшабашный юноша даже не грустил по этому поводу.

А потом… Потом – поездка в Решетиловку к родителям, без которых он очень скучал. И так случилось, что приехал он домой в День железнодорожника – первое воскресенье августа.

Мама заплакала от радости, а папа спросил:

– Ну как, сынок, поступил в институт?

– Нет, не поступил. Да я, по правде говоря, не особенно-то и хотел.

– Жаль. Мы с мамой собирались поздравить тебя с Днем железнодорожника, думали, ты станешь железнодорожником.

Отец Толи, человек крутого нрава, недолго думая, решил судьбу сына:

– Пойдешь работать на кирпичный завод.

Анатолий знал, что за работа ждет его на кирпичном заводе: вытаскивать из печи обжига вагонетки с кирпичами и перекладывать их на поддоны. Тяжелая, однообразная работа – никаких перспектив на перемены.

Серьезность намерений отца мгновенно отрезвила сына. Толя посоветовался с мамой, которой очень хотелось, чтобы сынок получил высшее образование, и решил ехать обратно в Ленинград, поступать на вечернее отделение ЛИИЖТа.

Мама поддержала сына и дала ему денег на дорогу до Ленинграда.

Вечером пришел с работы Николай Сергеевич.

– Папа, я должен ехать в Ленинград, – заявил Анатолий. – Один экзамен в институт у меня сдан, – не моргнув и глазом сказал Толя, – буду сдавать остальные.

Отец сменил гнев на милость и отвез его на железнодорожную станцию Решетиловка.

Железнодорожная станция Решетиловка, воспетая Ю. Тимошенко (Тарапунька) в фильме «Штепсель женит Тарапуньку» (Киностудия А. Довженко. 1957 г.). С этой станции Толя Асаул уехал в июле 1966 г. в Ленинград.

Приехав в Ленинград, Анатолий Асаул остановился в общежитии, в комнате, где жили ребята, поступавшие с ним в институт. Анатолий Бельский, с которым наш герой поступал в военное училище, а потом на строительный факультет, был зачислен в вуз. Он и организовал пребывание приятеля в общежитии: у одного одолжил простынку, у другого – вторую, чтобы накрыться. Анатолий спал на полу, на матрасе. Благодарность сохранилась в душе Анатолия Николаевича и по сей день, а в годы учебы он постоянно навещал выручивших его друзей.

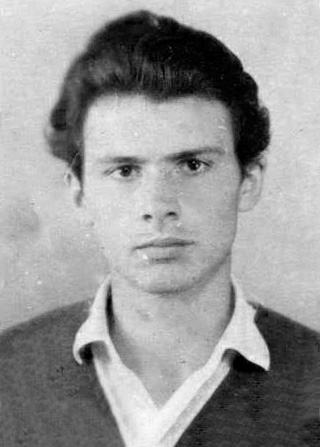

Анатолий Бельский во время сдачи экзаменов в ЛИИЖТ. 1966 г.

…Наутро Асаул отправился подавать документы на вечернее отделение ЛИИЖТа, но документы у него не приняли. Началось хождение по замкнутому кругу. На вечернее отделение принимали документы от тех, кто работал и имел прописку в Ленинграде или Ленинградской области, поскольку общежития вечерникам не давали.

Анатолию нужно было срочно устроиться на работу в организацию, которая имела бы общежитие и давала право на лимитную прописку. В основном, это были строительные организации. Лимитчиков, как правило, посылали на тяжелую физическую работу.

С лимитной пропиской полагалось минимум пять лет отработать на одном месте, только тогда лимитчик получал право на постоянную прописку в Ленинграде. Нарушителя по существовавшему законодательству, могли в 24 часа выслать из города за 101-й километр (вместе с алкоголиками, тунеядцами и бывшими заключенными) без права прописаться в Ленинграде.

Расстроенный Анатолий Асаул отправился на Московский вокзал, чтобы поехать на Фарфоровский пост и обсудить ситуацию с Николаем Ивановичем.

И вдруг увидел на стене объявление о том, что СУ-308 треста «Севзаптрансстрой» Министерства транспортного строительства СССР приглашает рабочих. Причем контора 308-го строительного управления располагалась тут же, на заднем дворе Московского вокзала, на территории станции «Московская товарная».

Это было спасением, и Анатолий буквально полетел в контору СУ-308. Его приняли разнорабочим. Но, поскольку в августе годовой лимит на прописку в городе был СУ-308 исчерпан, прописали в Ленинградской области. В паспорте Анатолия Николаевича Асаула поставили штамп: «Прописан: станция Рахья, вагоны СУ-308».

Анатолий съездил во Всеволожск, встал на военный учет, но в вагончиках не жил ни одного дня. Ему дали место в рабочем общежитии, в комнате, где проживали 17 человек. А в начале следующего, 1967 года, когда открыли лимиты на прописку, прописали в Ленинграде, в общежитии на Лиговском проспекте, д. 56: «По лимиту».

Итак, в августе 1966 года у Анатолия появились работа и прописка, так что можно было на законных основаниях поступать на вечернее отделение ЛИИЖТа. Но на какой факультет?

Главным советчиком Анатолия, естественно, был Николай Иванович Васильев.

– Скажи, Толик, – спросил Николай Иванович, – а какая отрасль у нас сейчас самая перспективная?

– Не знаю, – честно признался Анатолий.

– Энергетика! Без электричества нынче абсолютно ничего нигде сделать нельзя. Поступай на факультет «Электрификация железных дорог».

– Но ведь это же узкая специализация.

– Так ты же получишь специальность энергетика, а дальше совсем не обязательно работать на железной дороге.

Анатолий послушал своего наставника и отправился поступать на факультет «Электрификация железных дорог».

В приемной комиссии ЛИИЖТа документы у Анатолия Асаула приняли и велели заполнить разные бумаги.

Не поняв, что писать в очередной графе заявления, Анатолий обратился за помощью к соседу:

– Слушай, а как отвечать на этот вопрос?

– На, списывай, – великодушно ответил сосед, давая свое заявление.

Когда же Анатолий снова обратился к соседу, тот, прежде чем помочь, весело воскликнул:

– Эх ты, Петя, Петя!

Анатолий шутки не понял и возмущенно произнес:

– Я не Петя, а Толя, а если полностью, то Анатолий Николаевич Асаул. А тебя как зовут?

– Виктор, а если полностью, то Виктор Михайлович Васильев.

– Неужели Васильев? – переспросил Анатолий.

– Ну да, Васильев. А что особенного?

– Да мне везет на Васильевых, а все Васильевы, наверное, хорошие люди!

– Почему ты так решил?

– Потому что мой наставник и советчик во всех вопросах тоже Васильев, только зовут его Николай Иванович. А ты на какой факультет поступаешь?

– На тепловозы. Люблю машины, технику. Я сейчас работаю шофером и хорошо знаю двигатели внутреннего сгорания. На тепловозах они такие же, как на автомобилях. Только «горшки» (поршни) больше. А ты – куда?

Витя Васильев и его вездепроходимый УАЗик. Ленинградская обл. 1967 г.

– На электрификацию. Это самая современная специальность.

Ребята сдали бумаги в приемную комиссию, еще немного поговорили и разошлись.

Анатолий успешно сдал вступительные экзамены, благодаря хорошей зрительной и моторной памяти. Он и сейчас, если ему надо что-то запомнить, берет ручку, читает и записывает, конспектирует. В аспирантуре он конспектировал «Капитал» Маркса и книги по политэкономии.

Сегодня некоторые украинцы жалуются, что в советское время их притесняли по национальному признаку. Анатолий Николаевич за всю свою жизнь ни разу не встретил неадекватного отношения к себе, хотя всегда и везде подчеркивает и гордится тем, что он украинец.

При поступлении в институт разрешалось сдавать экзамены на родном, национальном, языке. Наш герой так и сделал. На экзамене по физике, когда Анатолий на родном языке стал рассказывать преподавателю теоретические вопросы, экзаменатор, не знавший украинского, дал Асаулу дополнительно решить две задачи. Анатолий их решил и получил «отлично».

На математике ситуация сложилась по-другому. Анатолий Николаевич и сейчас помнит вопрос, который ему достался в билете: «Основные тригонометрические тождества». В голове царила звонкая пустота. Надо было что-то предпринимать, и наш абитуриент обратился за помощью к соседке, показав ей свой билет. Соседка, тоже молча, подняла юбку и взглядом указала на свои бедра, мол, читай. Механически Толя посмотрел на исписанные выше колен формулами ноги соседки, но пять основных и три вспомогательных тождества, что требовались ему, он так и нашел. Мысли его перепутались и пришли в окончательный хаос. Когда его пригласил экзаменатор, Асаул бодро объявил, что будет сдавать экзамен на украинском языке. Преподаватель, улыбаясь, одобрительно кивнул. Каково же было изумление Анатолия, когда математик на чисто украинском языке стал его поправлять! Молодой человек растерялся и замолчал.

– Ставлю тебе «тройку», – сказал преподаватель. – Не буду грех на душу брать. Если дальше пройдешь, то будешь вспоминать добрым словом, а если нет, то и плохим меня не вспомнишь…

К счастью, дальше проблем на вступительных экзаменах у Толи не было. Однако преподавателя, который мог бы его «срезать», но не сделал этого, Асаул вспоминает добрым словом, будучи сам преподавателем с огромным стажем.

– Как знать?! – размышляет Анатолий Николаевич. – Может, именно тот случай стал первым кирпичиком в развитии моих добродетелей и необходимости помогать людям?

Анатолий Асаул сдал все вступительные экзамены, однако его пригласили в деканат вечернего факультета и предложили учиться по специальности «Строительно-дорожные машины и оборудование», так как в 1966 году на вечернем факультете были сформированы две группы по этой специальности.

– Согласен, – не задумываясь, ответил будущий заслуженный строитель России.

Тогда Анатолий еще не понимал, что ангел-хранитель уберег его от неверного шага. Электрификация, электротехника… Если бы он пошел учиться по специальности «Электрификация железных дорог», то наверняка ушел бы из института, не закончив его. Судьба направила молодого человека туда, где он должен быть, делать то, что знал, чему учил его отец, к чему лежала его душа.

Это была его судьба!

Средний возраст студентов-вечерников первого курса 1966/1967 учебного года составлял двадцать лет, а шестого – тридцать один год. Учебные занятия строились из расчета 16 часов в неделю (четыре дня по четыре часа – с 18.30 до 23.15). На вечернем факультете преподавали те же предметы, что и на дневном, только с уменьшением нагрузки на 20–30%. На первом – третьем курсах читали общенаучные и общеинженерные дисциплины. Занятия проводили штатные преподаватели, их было 196, в том числе 109 профессоров и доцентов. Возглавлял вечерний факультет доцент Е. Я. Красковский, будущий профессор и ректор ЛИИЖТа. Ректором был Герой Социалистического Труда М. А. Осинцев (1907–1968).

– Анатолий Николаевич, – обращаюсь к Асаулу. – Есть мнение, что вечерники и заочники и студентами-то себя не чувствуют, разве что дважды в году – во время сессий. Вы согласны с этим?

– Нет. Во всяком случае в наше время со студентами вечернего факультета проводилась большая и разносторонняя учебно-воспитательная работа. Мы хорошо знали историю института, основные гражданские сооружения в Петербурге–Ленинграде, созданные выпускниками вуза: мосты через Неву – Благовещенский (1850), Литейный (1879), Морской канал между Петербургом и Кронштадтом (1885), шпиль собора Петропавловской крепости (1858), а также в Москве, Киеве и других городах страны. Мы знали всех Героев Социалистического Труда (9 человек), воспитанников вуза, а также академиков (Е. А. Патона и С. Я. Жука). Мы гордились, что нам преподавали авторы учебников «Организация и производство механизированных строительных и путевых работ» (П. Л. Клауз, Г. Н. Крюков), «Эксплуатация путевых, строительных и погрузо-разгрузочных машин» (П. Л. Клауз и др.), курсы «Теория механизмов и детали машин» (М. М. Машнев, Е. Я. Красковский, И.С. Ромадин) и другие. Нам были известны все лауреаты государственных и ленинских премий института и работы, удостоенные этих и других премий.

И в наше студенческое время, да и сейчас бытует мнение, что у специалистов, закончивших вечернее отделение, есть диплом, но нет знаний. Но и это не так. Расчет экономической эффективности вечернего обучения, выполненный в ЛИИЖТе в 1967 году, показал, что стоимость обучения на вечернем факультете (с учетом расходов на оплату дополнительных отпусков студентов) вдвое ниже, чем на дневных факультетах, и в полтора раза ниже, чем на заочном. При этом выпускники-вечерники имеют надлежащий уровень инженерной подготовки.

И жизнь подтвердила правоту этих выводов. Сколько бывших вечерников и заочников достигли значительных высот в народном хозяйстве, науке и государственном управлении! Самое главное, я считаю – учеба в вузе (особенно на вечернем и заочном факультетах) приучает студента работать с книгой, добывать знания!

Учиться Анатолию нравилось. Все для него было ново. Поражало своей грандиозностью главное здание института на Московском пр., 9, дворец, построенный по проекту знаменитого петербургского итальянца –архитектора Джакомо Кваренги (1744–1817). Во дворце на углу с наб. Фонтанки был открыт 2 декабря 1809 года один из первых технических вузов страны – Институт корпуса инженеров путей сообщения. В студенческие годы А. Н. Асаула здесь размещалась электротехническая лаборатория, а ныне – факультет экономики и управления. А какие лекционные аудитории! Например, Ленинская, в которой первокурсники по традиции, сложившейся в 1924 году, слушали первую лекцию по истории КПСС.

– Преподаватели нам рассказывали, – вспоминает Анатолий Николаевич, − что в декабре 1917 года здесь открылся Чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожников, и В. И. Ленин приветствовал делегатов. А 13 января 1918 года В. И. Ленин вновь выступал в этой аудитории с изложением задач, стоявших перед железнодорожниками после победы социалистической революции.

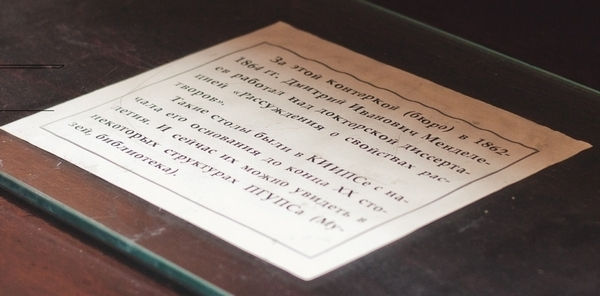

Мне особенно нравилось, когда занятия шли в лаборатории им. Д. И. Менделеева. Великий ученый преподавал в институте с 1861 по 1864 годы. Работу на кафедре он начал с переоборудования химической лаборатории, организованной в 1833 году, считая, что лаборатория предназначена не только для учебных целей, но и для научной работы. Именно в институтской химической лаборатории Дмитрий Иванович выполнил все экспериментальные исследования по своей докторской диссертации.

Мне казалось, что я чувствую дух эпохи великого Ученого. Об этом я писал своей любимой учительнице Мотроне Ивановне Асаул, и она с гордостью рассказывала своим школьникам, что ее воспитанник учится в лаборатории, созданной Д. И. Менделеевым. Помнится, кафедрой химии заведовал профессор М. С. Барвинок.

В нашем вузе традиционно была очень сильная по преподавательскому составу кафедра физики. В разное время на ней преподавали всемирно известные физики. Клапейрон Бенуа Поль Эмиль (1799–1864) работал в институте в 1820–1830 гг. и в 1830 г. избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук; академик Санкт-Петербургской академии наук А. Я. Купфер (1799–1865), великий русский физик. В довоенный период на кафедре работал профессор А.И. Алиханов, впоследствии академик. Кафедра располагала хорошо оборудованными лабораториями механики и молекулярной физики, электричества и ядерной физики. Курс физики запомнился мне бесчисленным множеством лабораторных работ. Заведовал кафедрой доцент Л. Т. Турбович.

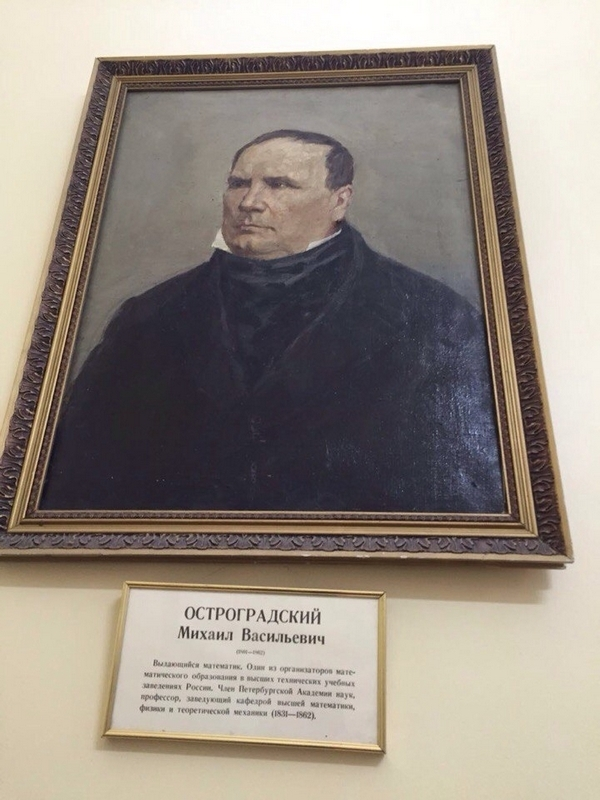

На кафедре математики, основанной в 1810 г., работал М. В. Остроградский (12.09.1801 – 20.12.1861), великий русский математик, член Петербургской академии наук, которого по праву называют создателем отечественной школы прикладной механики. В течение тридцати лет (1830–1861) академик М. В. Остроградский читал курс теоретической механики и хорошо знал, как преподаются дисциплины: «… теоретическая часть аналитической механики преподается в институте с достаточной полнотой, причем излагаются главные и простейшие ее приложения в таком объеме, чтобы дальнейшее развитие этих приложений, относящихся к практической механике и к строительному искусству, не представляли бы никакого затруднения». (ЦГИА СССР, ф. 447, 1848, оп 1д. 20, л. 60).

Будучи студентом, я не знал, что Михаил Васильевич Остроградский –полтавчанин, родом из Кобелякского уезда, и образование получил в Полтавской гимназии и Харьковском университете. Слушал курс математики в Парижском университете и Политехнической школе. В России звание ученого конвертировали на русский – и оставили: «статский советник».

Следует сказать несколько слов о теоретической механике, являющейся основой для изучения многих инженерных дисциплин. Этот курс в институте в разное время читали академики С. Е. Гурьев, В. И. Висковатов, Г. Ламэ и Б. Клайперон. Кафедрой, созданной в 1813 г., руководили академики И. И. Сомов, известные ученые в области механики Е. И. Золотарев и Д. К. Бобылев, а также академик А. Н. Крылов; с 1912 по 1930 г. кафедру возглавлял профессор Е. Л. Николаи, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В его учебнике «Лекции по теоретической механике», все узловые вопросы курса иллюстрированы конкретными техническими примерами. Мы учились также по учебникам по статистике, кинематике и по динамике, написанным заведующим кафедрой профессором Н. Н. Яблонским.

– Анатолий Николаевич, понятно, что вы с уважением относились к основным инженерным предметам. А как было с разными там «начерталками»? Не секрет, что чертежи даже для курсовых работ студенты и раньше, и сейчас «перепоручают» делать кому-нибудь…

– Мне нравилось посещать чертежные и рисовальные залы кафедры начертательной геометрии и графики. У нас курс начертательной геометрии и черчения был унифицирован применительно к механической специальности, а начертательная геометрия преподавалась как наука о методах точного изображения. По правде сказать, пространственное мышление не мой конек, но трудом и усердием я получил свою трудовую «четверку» по «начерталке» и был доволен.

На этой кафедре в разное время работали выдающиеся ученые: Я. А. Севастьянов − основатель первой русской школы инженерной графики; В. И. Курдюмов – автор общепризнанных классических работ по начертательной геометрии; Н. А. Рынин − основатель советской школы инженерной графики и автор десятка трудов по начертательной геометрии. Заведовал кафедрой в период моего обучения в институте заслуженный деятель науки и техники РСФСР профессор Д. И. Каргин.

Для Анатолия Асаула – юноши из провинции – в стенах старейшего вуза страны многое было в диковинку. Благодаря своей любознательности, честолюбивому желанию доказать себе и другим, что он многого может достичь, так четко и навсегда запечатлела его память увиденное в институте в первый раз.

– Впервые в жизни я увидел лингафонную лабораторию при кафедре иностранных языков, но овладеть английским языком на уровне разговорных навыков мне не удалось. Не очень-то я освоил чтение и перевод технических текстов − сказывалась слабая школьная подготовка. Чтобы сдать зачет, мы с Виктором Васильевым отдавали в Центр перевода необходимые тексты, а потом заучивали русский и английский варианты и получали зачет. Так или иначе, но я получил по английскому «хорошо».

– Интересно, Анатолий Николаевич, как вы относились к предметам по общественным дисциплинам? Ведь без экзамена по истории КПСС нельзя было получить диплом о высшем образовании.

– В ЛИИЖТе очень серьезно относились к общественным наукам, которые составляли ядро идеологической работы. В то время считалось, что советский инженер – это не только специалист с высшим техническим образованием, но и организатор производства, общественный деятель, пропагандист идей партии в массах.

Социально-экономический блок включал кафедры истории КПСС, политической экономии, философии и научного коммунизма. Сейчас может показаться странным, но мне нравился предмет «история КПСС». Было так интересно, что я не пропустил ни одного занятия. На первом курсе нас учили готовиться к семинарам, объясняли, как изучать произведения классиков марксизма-ленинизма, как правильно вести конспекты. У меня до сих пор сохранились конспекты по политэкономии и «Капиталу» Карла Маркса.

Позднее в университете марксизма-ленинизма при Ленинградском ГК КПСС (1974–1976 гг.) я по вопросам экономической теории и политики, партийному строительству и истории КПСС имел только отличные оценки и считаю, что именно в ЛИИЖТе получил хорошее образование по общественным дисциплинам.

Составной частью учебного процесса по истории КПСС была демонстрация учебных и документальных фильмов: «Знамя партии», «Залп «Авроры», «Русское чудо», «Мировая система социализма», «Строительство социализма в Болгарии, Чехословакии, на Кубе». Лекции по научному коммунизму и факультативным предметам (этике и эстетике), которые я тоже любил, сопровождались демонстрацией диафильмов и диапозитивов.

Для нас организовывали экскурсии в филиал музея В. И. Ленина, музеи Октябрьской революции, истории Ленинграда, на легендарный крейсер «Аврора», являющимся одним из символов Северной столицы. Между прочим, это был первый музей, куда я привел свою будущую жену. Есть даже фотография Танечки у 25-го орудия «Авроры», с которого был произведен исторический выстрел. Я с удовольствием показываю ее своим внукам и не только.

На студенческие конференции всегда приглашали ветеранов революции, видевших В. И. Ленина, и ветеранов Великой Отечественной войны. Для меня все это было интересно!

– Удивительно, что вы были так увлечены студенческой жизнью на первом курсе. Ведь к вечерникам всегда относились, как к взрослым, и не очень-то занимались их общим развитием.

– Не скажите. С нами проводили большую педагогическую работу. Читали методические лекции «Объем работы студентов в семестре», «Организация самостоятельной работы», «Как слушать и записывать лекцию», «Как работать с книгой», «Гигиена умственного труда», «Как готовиться к экзаменам». Не имея навыков самостоятельной работы, я часто обращался за консультацией и всегда ее получал. В первые дни занятий нам всем выдавали календарный план, в котором указывалось количество часов, отводимых на каждую учебную дисциплину, и сроки выполнения домашних заданий, контрольных и лабораторных работ. Все это дисциплинировало и приучало к системной работе. Уже тогда в ЛИИЖТе для студентов-заочников читали лекции и давали консультации по селектору – двусторонней телефонной связи.

Студенты инженерных специальностей знают старую шутку: сдал сопромат – можешь жениться. Правда, в каждой шутке есть доля истины: сопротивление материалов – сложнейшая дисциплина. И я освоил ее не с первого захода. Помимо теории надо было выполнить несколько лабораторных работ, на что у меня просто не хватало времени. А без лабораторных работ получить допуск к экзаменам было невозможно. Вот тут помог случай.

В институте шла реконструкция лабораторного корпуса: надстраивали этаж над механической лабораторией им. Н. А. Белелюбского, которая входила в состав кафедры «Строительная механика». Работы были поручены СУ-308 треста «Севзаптрансстрой», где я тогда работал. Мне пришлось использовать весь накопленный к тому времени дипломатический ресурс. В результате меня направили на этот объект машинистом растворного узла и поручили выполнение всех работ, связанных с ремонтом строительной техники.

Я проработал там чуть более года и познакомился со многими сотрудниками кафедры (а их было более 80), и заведующий кафедрой доктор технических наук профессор А. П. Филин позволил мне сдавать лабораторные работы, зачеты и экзамены не в период сессии, а по мере возможности. А возможности, как у человека, работающего на реконструкции кафедры, хоть и не в ее составе

(это был даже плюс), появились большие! В результате – за год я выполнил всю учебную программу по сопромату и по дисциплине «Строительная механика и основы проектирования инженерных конструкций». Так что судите сами, помогала мне работа в учебе или нет!

– Анатолий Николаевич, наверное, и с вами случались курьезы в студенчестве. Расскажите.

– Вспоминая студенческие годы, никак не могу обойти кафедру «Теория механизмов и конструкции машин». Это была главная кафедра в период моего обучения в ЛИИЖТе, а возглавлял ее профессор П. Л. Клауз. Во-первых, с этой кафедрой связаны дисциплины «Теория машин и механизмов» (ТММ), «Детали машин», «Строительные машины», «Путевые машины», «Комплексная механизация и автоматизация путевых и строительных работ» и др.

Во-вторых, я не сдал экзамен по ТММ доценту И. С. Ромадину, честному и очень принципиальному преподавателю. Единственным выходом из этой ситуации было выучить предмет, но времени уже не было. Сдать другому преподавателю – нельзя, существовало правило: если курс читал Ромадин, то и экзамен принимал только он. Никто из преподавателей не пошел бы против мэтра.

Однако можно было сдать экзамен в учебно-консультационном пункте. Ближайший находился в 140 километрах от Ленинграда, в Волховстрое. Желающих ехать туда набралось пять человек. Узнав график ликвидации «хвостов» и фамилии экзаменаторов, мы основательно подготовились. Просчитав, какой электричкой наш преподаватель поедет в Волховстрой, мы стали ждать его у последнего вагона. Преподаватель никого из нас в лицо не знал, а мы его знали, знали также, что он недавно закончил аспирантуру и был нам почти ровесником.

Завидев его у электрички, мы гурьбой прошли с ним до второго вагона и сели места рядом. В пути играли в карты, один из нашей компании достал бутылку водки, другой – закуску. Выпили, повторили. К полуночи добрались до гостиницы в Волховстрое. Каково же было удивление преподавателя утром, когда в аудитории он увидел вчерашних попутчиков…

– Но ведь можно было получить зачет или сдать экзамен за деньги?!

– Я таких случаев в ЛИИЖТе не знаю. И вообще, чтобы сдать экзамен, нужно хоть немного учиться и иметь мозги.

Другой вопрос, что многие преподаватели не ставили «двоек». Если студент не знал вопроса, путался в ответах, ему разрешали взять учебник или конспект и разобраться. А после ответа по билету предлагали взять второй билет. Так продолжалось до тех пор, пока студент не отвечал сам на все три вопроса по билету без помощи учебника и конспекта. У меня был случай, когда я сдавал экзамен пять часов подряд…

Высшую математику в группе, где учился Анатолий, преподавал великолепный математик, осетин Константин Хугаев. Обычно он заходил в аудиторию, здоровался, сразу подходил к доске и полтора часа писал формулы и рассказывал. Следующее занятие начиналось так же: Хугаев подходил к доске и со словами: «Мы закончили на этом», – продолжал еще полтора часа писать формулы и рассказывать.

Пришло время сдавать экзамен. Преподаватель задал вопрос, Анатолий не ответил. Экзаменатор не поставил ему двойку, а назначил пересдачу через неделю.

Через неделю математик спросил:

– Готовился?

– Готовился.

– Ну ладно, отвечай.

– А что?

– То, что не ответил в прошлый раз.

– Я не помню, что было в прошлый раз.

– Я напомню.

И четко задал вопрос, на который студент не ответил неделю назад. Анатолий, считал, что второй раз то же самое у него не спросят, и не учил тему. Экзаменатор опять не поставил «двойку», назначил переэкзаменовку через неделю.

Упрямый студент, уверенный, что трижды снаряд в одну воронку не падает, снова учит все, кроме того злополучного вопроса, и приходит сдавать через неделю.

Хугаев спрашивает:

– Помнишь вопрос, или тебе напомнить?

Анатолий молчит.

Преподаватель спокойно произносит:

– Ну как же так? Разве можно приходить третий раз с одной и той же невыученной темой?! Встретимся через неделю.

– А можно через месяц? Я все выучу.

– Приходи через месяц.

На этот раз Анатолий выучил абсолютно все, четко ответил на вопросы и сдал экзамен.

Встреча с выдержанным и последовательным преподавателем многому научила Анатолия: нельзя брать измором, не надо давить, надеяться на авось…

– Как видите, – продолжил мой собеседник, – воспитание было жестким, но благожелательным. Все эти приемы я использую в своей преподавательской деятельности. Для меня главное, чтобы студент разобрался и понимал предмет.

– Анатолий Николаевич, совершенно очевидно, что вы и в студенческие годы любили и ценили практику, дело как таковое. А какие-то предметы вы считали второстепенными, не нужными для будущего инженера?

– Конечно. Например, машиностроительное черчение я недостаточно освоил в вузе, потому что был уверен, что мне это не пригодится. Оказалось, пригодилось. Через 10 лет после окончания вуза мне поручили изготовить опытный образец вновь сконструированного станка. Я как инженер должен был, получив чертежи станка и его деталей, заказать их изготовление в механических мастерских, осуществить их приемку в соответствии с установленными допусками и посадками, собрать все в узлы, а из них собрать станок целиком. Когда станок заработал, я был доволен, что справился с этой задачей, как инженер.

Я уже говорил, что учился с увлечением и довольно быстро находил что-то полезное, интересное для себя. Во время изучения курса технологии металлов и материаловедения в лаборатории резания я познакомился с металлообрабатывающими станками (токарным, фрезерным, строгальным, зуборезным, зубошлифовальным, в том числе с программным обеспечением и др.). В металловедческой лаборатории увидел, как с помощью вакуумной установки при высоких температурах исследуют металлы, определяют их химический состав на стилометрической установке; нам показывали, как работать с микроскопом (МИМ-17), как работают автоматические прессы Бринеля и Роквелла. С помощью приборов мы определяли твердость металла. В сварочной рассказывали и показывали, как осуществляется процесс дуговой сварки, как происходит сварка металла под слоем флюса и в среде углекислого газа, как работают электрические машины для стыковой и роликовой сварки, ультразвуковые дефектоскопы. Руководил кафедрой профессор С. В. Алехин.

– Вы заканчивали кафедру «Строительные и дорожные машины и оборудование», которая была только-только создана в годы вашей учебы?

– Да. Ее заведующим был заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических нау